12月20日(土)「うれしいお知らせ!」

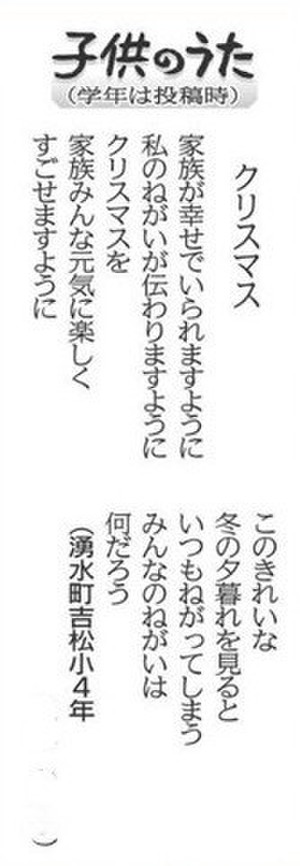

うれしいお知らせです!今日の南日本新聞15面「子供のうた」コーナーに,本校4年女子児童の詩が掲載されています。

お手元に南日本新聞がある方は,ご確認いただけましたら幸いです。なお,本校内吉松庁舎側掲示板にこれまでの掲載作品とともに掲示いたしますので,近くにお越しの際にどうぞご覧ください。

うれしいお知らせです!今日の南日本新聞15面「子供のうた」コーナーに,本校4年女子児童の詩が掲載されています。

お手元に南日本新聞がある方は,ご確認いただけましたら幸いです。なお,本校内吉松庁舎側掲示板にこれまでの掲載作品とともに掲示いたしますので,近くにお越しの際にどうぞご覧ください。

【今日の献立】

①たてわりパン ②牛乳 ③鶏肉とほうれん草のスープ

④オムレツ+キャベツソテー

【食べ物のはなし】「手をきれいに洗うこと」

子供たちは,給食の前には必ず石けんを使って手をきれいに洗っています。指先や指の間,親指もしっかり洗っています。そして流水でしっかり洗い流しています。アルコールで消毒する場合も,汚れがついているとその効果は減ってしまします。ていねいな手洗いを心がけたいものです。

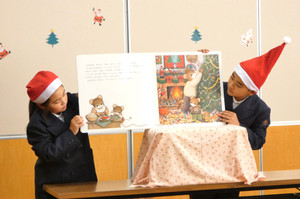

今日の昼休み,図書委員会によるお話会がありました。

おそろいの,かわいらしいサンタの帽子をかぶっての登場です。

「とっても似合っていますね。」これだけでも,大いに雰囲気を盛り上げてくれます。

まず,「紙芝居」から。役割分担をして読んだり,上手に紙を動かしたりしていました。

「大型絵本」は,めくる人と,マイクを使って朗読する人を分担して,臨場感いっぱいに読みました。

最後は,「エプロンシアター」でした。身振り手振り,表情も豊かに表現しましたよ。

集まってくれたみんな,とてもいい顔をして,楽しそうに聞いていました。

そして,すてきな「プレゼント」をもらって大満足で帰っていきました。

図書委員会のみなさん,ありがとうございました。今日のためにしっかりと練習したのが分かる,なかなかのテクニシャンぶりでした。

【今日の献立】

①白ごはん ②牛乳 ③もずくと豆腐のすまし汁 ④鶏みそきんぴら

【食べ物のはなし】「湧水米について」

給食のごはんは,湧水町内で生産されている「湧水米」です。湧水町は,きれいな湧き水があり,寒暖の差が大きく,おいしいお米ができる条件がそろっています。地元で生産されたおいしいお米を味わえます。今日のごはんは,麦を入れないピカピカの白ごはんです。

今日の昼休みは、全校遊びでした。

13日(土)の朝活動「縦割り班活動」でどんな遊びをするか話し合い、決まったことを実行する日です。

外に出てみると、昨日とはちがい、やや暖かい空気です。それぞれの場所で範囲やルールなどを確認して始まりました。

みんな大好き、「鬼ごっこ」

「缶けり」の要領で「ボールけり」のようです。

大人気の「ドッジボール」は2面。上学年は、左手で投げるというルールで,下級生に配慮しているようでした。

イス取りゲームのように、「○○の人」の言葉で一斉に動き出します。

たくさんの教職員も外に出て、楽しいひとときを過ごしました。

【今日の献立】

①麦ごはん ②牛乳 ③ハヤシライス ④大根の即席漬け

【食べ物のはなし】「食物繊維について」

食物繊維が不足すると,便秘になり,腸の病気にかかりやすくなります。今日の給食にも食物繊維が多い食品が入っています。

【今日の献立】

①麦ごはん ②牛乳 ③つみれと野菜のみそ汁 ④春巻き1個+ゆで白菜

【食べ物のはなし】「白菜について」

白菜の旬は11月~2月頃で,霜に当たると繊維が柔らかく,また葉の糖分も増えておいしくなります。特に中心部の糖度が高くうまみも多いです。白菜はビタミンC,食物繊維が多く,風邪の予防に役立ちます。今日は,春巻きの添え野菜として使われています。

今日の朝の活動の時間に児童保健委員会と児童代表委員会が行われました。

児童保健委員会ではまず12月の保健目標「冬の衛生に気をつけよう」について,各学年からの反省をまとめていました。

児童代表委員会では,11月19日(水)の「児童総会」の際に設定することが決まった「助け合いキャラクターをどのように決めていくか」ということを話合いました。

話合いの結果,条件を決めて全校から募集する方向で今日のところはまとまり,今後は総務委員会が主体となって進めていくこととなりました。

今回の児童保健委員会,児童代表委員会ともに「学校生活の課題を見いだし,解決. 方法を話し合って実践する。」という児童会活動のねらいに沿った話合いがなされていたと思います。

今日の2・3校時に「校内持久走大会」を行いました。雨の心配はなかったのですが、冷たい風が吹き込む,応援する人には厳しめコンディション。でも、これは長距離走には適しているといえます。

5年生女子が進行し,5年男子が「準備運動」を,6年女子による「競技上の注意」,6年男子による「誓いの言葉」と保健体育委員会が中心となって開会式を行いました。

その中で,今日伴走をしてくださる県下一周駅伝ランナーの紹介も。(彼は吉松小学校H17年の卒業生でもあります。)

初めに1年男女,続いて2年男女,3年男女,4年男女の順でスタートしました。

【1年男女】

【2年男女】

【2年男女】

【3年男女】

【4年男女】

【4年男女】

次は,5・6年男子,5・6年女子の順でスタートしました。

【5・6年男子】

【5・6年女子】

【5・6年女子】

すべての子供たちが,見事に完走しました。

まず,これはとてもすばらしいことだと思います。「苦しい,寒い,疲れた,もうめたい。」こんな気持ちが何度も襲ってきたことでしょう。でも,その気持ちと闘って,あきらめずにゴールまでたどり着いたことに,心からの拍手を送りたいと思います。

顔を真っ赤にしてゴールした後は,涙を流す子供もいました。

自分に負けなかった達成感と,体を全力で動かした喜びに包まれていたことでしょう。

応援に来てくださった保護者の皆さんも,きっと感動と元気をもらえたのではないでしょうか。ありがとうございました。

今日の6校時は「クラブ活動」でした。4年生以上の子供たちが参加する,異学年交流活動です。

年間10回ほどしかないのですが,子供たちがとても楽しみにしている活動の一つのようです。

【卓球クラブ】

【卓球クラブ】

【パソコン・ゲームクラブ】

【パソコン・ゲームクラブ】

【ダンスクラブ】

【ダンスクラブ】

【バドミントンクラブ】

【バドミントンクラブ】

【スポーツクラブ】

【スポーツクラブ】

楽しみの理由として,先生方とも一緒に思いっきり笑顔で触れ合えるからでしょう。自分たちで,やりたいことを話し合って,準備をして,あとは楽しむのみ。歓声と笑顔が広がっていました。

(追伸)

カメラをもって回っていると,PTA運営部員の方が「制服バザー」の準備をしてくださっていましたよ。(ありがとうございます。)

明日の持久走大会終了後,体育館入口で行われます。皆さん,ぜひのぞいてみてください。