9月18日(水)「どのくらい大きくなったかな?」

今日の2校時に下学年、3校時に上学年の「身体・視力測定」を行いました。

身長や体重がどのくらい増えたか、視力は授業や普段の生活に影響はないかなど御家庭でも本日の「身体・視力測定」をお子さんと話題にしていただけたら幸いです。

測定を待つ態度もすべての学年で4月と比べるとかなり成長が感じられました。身体だけでなく心も大きく成長しているようです。

今日の2校時に下学年、3校時に上学年の「身体・視力測定」を行いました。

身長や体重がどのくらい増えたか、視力は授業や普段の生活に影響はないかなど御家庭でも本日の「身体・視力測定」をお子さんと話題にしていただけたら幸いです。

測定を待つ態度もすべての学年で4月と比べるとかなり成長が感じられました。身体だけでなく心も大きく成長しているようです。

【今日の献立】

①麦ごはん ②牛乳 ③野菜のスープ煮 ④梨 ⑤鮭ふりかけ

【食べ物の話】「旬の果物について」

今日の梨は、東中下場の生産者さんが作られた地場産物で、新高梨という品種です。少し大きめの梨で酸味が少なく、シャキシャキとした歯ごたえが特徴です。地元のおいしい旬の果物です。

【今日の献立】

①麦ごはん ②牛乳 ③豆腐のみそ汁 ④ホキのごまだれ焼き ⑤お月見ゼリー

【食べ物のはなし】「十五夜について」

今日は十五夜です。十五夜の月は美しく「中秋の名月」とも呼ばれ、昔から月見が行われてきました。この日は、お月見団子や里芋、すすきなどをお供えして、秋の収穫を感謝します。今日の深ねぎは、湧水町内で作られた金山ねぎです。

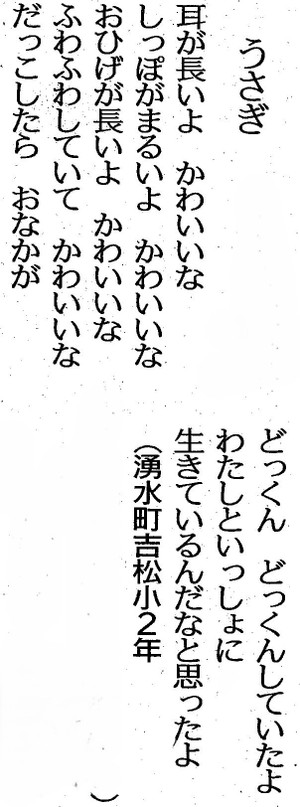

本日の南日本新聞10面【地域総合】「子供のうた」のコーナーに本校2年女子児童の作品が掲載されています。

お手元に南日本新聞がある方は、ご確認いただけましたら幸いです。また、本校内の吉松庁舎側掲示板にも掲示しておりますので、近くにお越しの際はどうぞご覧ください。

今日は土曜授業日。土曜授業日の朝の活動は「縦割り班活動」です。今日も、AグループからFグループまで6つのグループに分かれて話合い活動を行いました。

今日の議題は、9月18日(水)の「みんなで遊ぶ日」に縦割り班で何をして遊ぶかということでした。

それぞれのグループに1年生から6年生の子どもたちがいるため、様々な意見が出され、なかなかまとまりません。

しかし、最後は5年生や6年生が「1・2年生も含めたみんなが楽しめるものに」という視点を大切にしながら話合いをまとめてくれました。

「複数学年での話合い」でしか経験することができない大切なことを子どもたちは眞学んでいると思います。

10月2日(水)に本校運動場で「湧水町陸上記録会」が行われます。2学期になってから5学年、6学年それぞれの学級で体育の時間に選手選考を行ってきました。

そして今日の放課後から町陸上記録会へ向けての練習が始まりました。100m走、60mハードル走、走り幅跳び、800m走など出場する種目ごとに分かれて、担当教諭といっしょに練習をします。

そして、今日の練習の締めくくりとして、リレーのバトンパスの練習をしました。

町陸上記録会に向けて、少しずつ練習を積み重ねて、自分の記録を着実に伸ばしていってほしいと思います。

【今日の献立】

①食パン ②牛乳 ③ツナとほうれん草のスパゲティ

④コールスローサラダ ⑤いちごジャム

【食べ物のはなし】「手をきれいに洗うこと」

手を洗う時には、必ず石けんを使ってきれいに洗いたいものです。指先や指の間、親指もしっかり洗いたいものです。そして、すすぎも流水でしっかり行いたいものです。アルコールで消毒する場合も、汚れがついているとその効果はあまりなくなります。だから丁寧な手洗いはとても大切です。

本日、吉松老人クラブ女性部代表のお二人がお越しになり、吉松小学校へ多くのタオルを御寄贈くださいました。

ふだんの清掃活動などで大いに活用させていただきます。誠にありがとうございました。

児童玄関前や2階の3年教室前一帯に湧水町図画作品展にて特選に輝いた本校児童の作品が展示されています。図画工作科主任が中心となって展示しました。

構図や彩色、筆使いなど様々な点で子どもたちの参考となる作品ばかりです。

ただ、写真では、一つ一つの作品の素晴らしさが伝えきれません。

本日の授業参観・学年PTAの際にぜひご覧ください。

【今日の献立】

①麦ごはん ②牛乳 ③春雨のスープ ④かつお腹皮のピリ辛揚げ ⑤ヨーグルト

【食べ物のはなし】「よく噛んで食べること」

よく噛むと脳を刺激して、頭の働きを良くします。また、唾液が出ることでむし歯の予防になったり、食べ物の消化を助けてくれたりします。健康な体作りのためにもよく噛んで食べたいものです。今日の深ねぎは、町内で作られた金山ねぎです。